こんにちは。

家族問題解決専門カウンセラーの鈴木悦子です。

相手への気遣いのひとつとして「顔色をうかがう」ということ、とくに気を使う人に対しては誰にでもあるかと思います。

ただし、それが自分の内側にある他者に対しての不安だったり心配だったりといったネガティブなものであれば、意味合いも少し変わってきます。

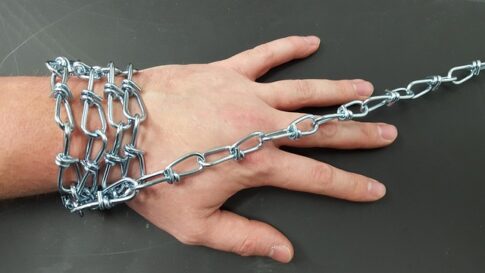

毒親の元で育った人は、職場などはもちろん家庭内においても、夫の機嫌が悪かったり子どもがぐずることで自分を責めてしまう傾向にあり、それによって心身ともに疲れ切ってしまうことも。

それは、幼い頃より予期できない毒親からの言葉や態度が恐ろしく、自然と身に付けるにいたった「顔色うかがい」という習慣であると言えるでしょう。

「顔色うかがい」は毒親から身を守るための防衛反応であり、生きていくための術でもあったんですね。

この「顔色うかがい」という習慣、毒親の元で育った人でこの習慣に悩まされている人は比較的多いものです。

今回は、なぜ毒親育ちの人は顔色うかがいをしてしまうのか?その心理メカニズムから、日常生活で実践できる具体的な改善方法について、カウンセリングの視点からお話していきますね。

目次

毒親育ちの人が「顔色うかがい」を習慣にしてしまう理由とは?

毒親の元で育った方が顔色うかがいをしてしまう、そこには明確な理由があります。

あなたが幼いころ、親の機嫌によって家庭全体の空気が大きく左右されていませんでしたか?

親が機嫌がいいときは家の中が平和であり、機嫌が悪いときは怒鳴り声が響いたり、冷たい沈黙が続いたり、など。

親の機嫌に一喜一憂することばかりで、精神的な負担があったのではないでしょうか。

そんな環境で育った子どもは自然と“親の機嫌を損ねないこと”が生きていくうえで最も重要な課題になってしまうんですね。

「お父さんの顔が怖いから今日は話しかけない方がいいかな」

「お母さんがイライラしてるから、お手伝いをして機嫌を直してもらおう」

など、こうした行動パターンが日常となり、やがて、

“他人の感情を察知して、相手が不快にならないよう行動する”

ということが当たり前になってしまい、習慣化されてしまいます。

本来であれば、子どもは親に甘えたり、わがままを言ったり、自分の感情を素直に表現できるはずですよね。

しかし、毒親育ちの場合は常に、

「怒られないために」

「見捨てられないために」

「無視されないようにするために」

行動することが習慣化してしまいます。

毒親の元で育つというのは、ある意味過酷な環境を生き抜くということ。

これは、そんな過酷な環境を生き抜くために身につけた、生存戦略と言えるでしょう。

顔色うかがいが引き起こす日常の問題について

幼少期から習慣化してしまった「顔色うかがい」というもの。

幼少期であれば生き抜くための生存戦略ですが、大人になってからもこの顔色うかがいは習慣かされたままですので、社会生活において様々な問題が生じてきます。

夫との関係においての問題

仕事のストレスで八つ当たりされても「夫が疲れているから仕方ない」と我慢してしまったり、自分の意見を言いたくても「機嫌を損ねたらどうしよう」と飲み込んでしまう、など。

夫の機嫌を損ねないよう、ストレスの捌け口にされないよう、ビクビクと顔色をうかがってしまいます。

子育てにおいての問題

子どもがぐずったり泣いたりするたびに「私が悪いお母さんだから」と自分を責めてしまう、また、子どもの機嫌に合わせすぎて心身ともに疲弊しまったり。

1歳から3歳の子どもは感情のコントロールができないのは当然ですが、つい盲目的になり自分の責任だと感じてしまいます。

職場における問題

お客様や同僚の顔色を常に気にしてしまい、自分の意見を言えなかったり、頼まれごとを断れずに仕事が増えすぎてしまったり、など。

仕事の疲れではなく余計なストレスが溜まってしまい、苦しい状況に陥りがちです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・

このような日々が続くと慢性的な疲労感を感じたり「自分らしさがわからない」という迷い、そして自己肯定感の低下につながってしまいやすくなります。

▶ 心理カウンセラー鈴木悦子へのカウンセリング依頼はこちらから

顔色うかがいをやめるために必要な3つの方法

ではいったい、どうすれば習慣化されてしまった顔色うかがいから解放されるのでしょうか?

ここからは、日常生活で実践できる具体的な方法をお伝えしていきますね。

【その1】「相手の感情は相手のもの」という境界線を引く

まず最初に知っておくべきこと、大切なことは、

「相手の感情の責任は相手にある」

ということです。

仕事のストレスで夫がイライラしている、それは夫のなかで湧きあがっている問題ですなんですよね。

夫が抱いている感情、それをあなたがなんとかしなければならない、ということはありません。

子どもが泣いているのも、子どもなりの感情表現であり、必ずしもあなたの育てかたや接しかたが悪いわけではありません。

それでも顔色うかがいが習慣化されているので、最初は「でも、私がもっと気をつけていれば・・・」と思ってしまうかもしれません。

そんなときは「相手の感情は相手のもの、私の感情は私のもの」と心の中で呟いてみてください。

これは心理学の世界でも提唱されていることであり、自分の感情の責任は、自分だけしかとることができませんので。

【その2】小さな選択から自分の感情を優先していく

次に、日常の小さな場面で自分の感情や欲求を優先する練習をしてみましょう。

「今日はいつもより疲れたから、夕飯は手抜きしよう」

「読書の時間が欲しいから、掃除は明日にしよう」

「オンラインヨガで身体を動かしたいから、家事は後回しにしよう」

など、自分の欲求や感情に忠実になってみることです。

こちらも最初は罪悪感を感じるかもしれませんが、これは自分を大切にする、悪しき習慣を手放すための練習なんですね。

あなたの感情や欲求も、家族の感情と同じくらい大切なものと言えるでしょう。

【その3】「NO」を言う練習とセルフケアの時間を作る

そして、相手からの要求に対して「NO」を言う練習というのもとても大切です。

「今日は疲れているから、お話は明日聞くね」

「今は忙しいから、後でお手伝いするね」

「なんとなく気分が乗らないから、それはやめておくわ」

など、小さな「NO」から始めて、徐々に自分の境界線を作っていきましょう。そして、毎日少しでもいいので、自分だけの時間を確保してみてください。

これまで「NO」を言えなかったとしたら、これはとても勇気がいることだと思います。

ですが、なんとか勇気を出して突き出せた「NO」が、あなたの穏やかな未来を作っていくことにつながりますので。

自分らしい人間関係を築くための心の整えかたを知る

自分の感情を優先させることも大切ですが、顔色うかがいをやめるためには「心の土台を整える」ことも重要ですと言えるでしょう。

まず、毎日3分でも5分でもいいので、自分の感情と向き合う時間を作ってみましょう。

「今日はどんな気持ちだったかな?」

「本当はどうしたかったのかな?」

など、自分の心に問いかけてみるんですね。

紙やノートなど、なにか書くものを用意して素直な気持ちを書き出すのも効果的です。

「夫に八つ当たりされて悲しかった」

「本当は『疲れた』って言いたかった」

「もっと自分の時間が欲しい」

このように、自分の心と向き合ったときの感情を否定せず「そう感じるのも当然だよね」など、自分に優しい言葉をかけてあげましょう。

健全な境界線のある関係性とは、お互いの感情や意見を尊重し合える関係のことです。

あなたが自分らしくいることで、家族もより自然体でいられるようになっていくでしょう。

おわりに

今回は、毒親の元で習慣化されてきた「顔色うかがい」についてお話しましたが、いかがでしたか?

習慣化された顔色うかがいから完全に解放されるには、どうしても時間がかかります。

長年身についた習慣を変えるのですから、一朝一夕にはいかないのが当然なんですね。

ですが、小さな一歩を確実にすすんでいくことで、どこかのタイミングで必ず「顔色うかがい」という習慣は離れていきます。

大切なことは、一歩一歩を積み重ねていくこと。

できそうなこと、やれそうなことから、ぜひ少しずつ始めていきましょう。

~家族問題や親子問題の悩みといった心の負荷を軽くして、毎日を笑顔で過ごすために~

各種カウンセリングのご依頼は↓↓↓↓

コメントを残す